Из жизни морд

29 апреля, 2013

АВТОР: Валерий Былинский

Странная притягательность у этой книги. Словно волшебный магнит – заманивает в какие-то увитые плющом двери. Сначала вроде бы и незаметные, скучные такие дверки, никакие. Ну еще бы, представьте: начинается повествование с того, что в каком-то, чуть ли не советском литкружке «Лист Х» собираются некие современные писатели, пафосно обсуждающие между алкогольными возлияниями свои книги. Почти сразу хочется бросить читать. А потом – хлоп, и какая-то мягкая, убаюкивающая сила втягивает тебя, и двери открываются.

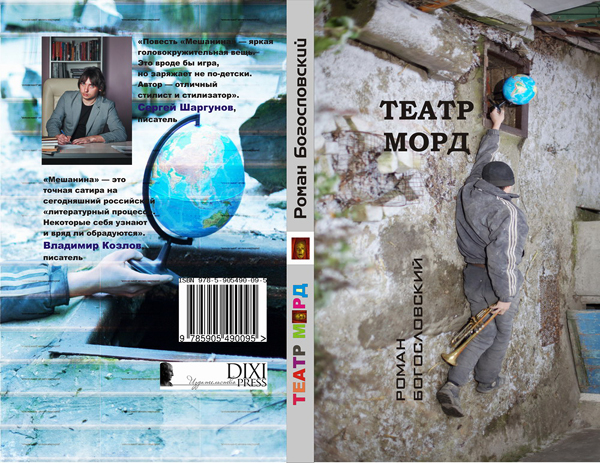

И происходит это благодаря удивительно легкому, даже старомодному литературному обаянию, уюту. Да, тому самому чарующему романтическому уюту, который так хорошо памятен мне по приключенческим книжкам юности. Помните собрание жюль-верновских ученых из романа «Из пушки на Луну», которые задушевно обсуждали возможности космического перелета за горами бутербродов и морями чая? А романы Уэллса, Беляева? Вот и здесь в атмосфере есть что-то подобное. Я бы сказал – родное, домашнее. Но – в этом-то и странность! Потому что персонажи, описываемые в книге «Театр морд» Романа Богословского – прежде всего в центральной повести «Мешанина» – ужасно неприятные, пустые, даже какие-то зловонные типчики. Самые что ни на есть постмодернистские. То есть как раз представители того безвоздушного литературного направления, которое я, мягко говоря, терпеть никогда не мог. И очень долго не мог понять причину своей нелюбви. В самом деле, талант-то у них – Сорокина, Пелевина и иже с ними – явно имеется, в уме им не откажешь, да и пишут они, в общем, увлекательно. Но – всегда воротило. Почему?

Удивительно, но «Театр морд» как раз на этот вопрос ненавязчиво отвечает. Вернее, подтверждает то, что еще в середине девяностых я для себя ясно определил, и о чем потом часто спорил с коллегами.

Понимаете, в чем дело…

Да, наверное, тут кому-то вдруг стало неприятно, что вместо обсуждения прочитанной книги я вдруг перешел на собственное «я». Увольте. Перестанем толерантно прикидываться. Не бывает «объективного», а если и бывает, то только тогда, когда твое личное мнение резко и самонадеянно утверждает, что оно и есть единственно верное. Возможно, конечно, оно ошибается. И нередко, скорее всего, так и есть (На Страшном Суде, говорят, узнаем.) Но без этого вот безапелляционного «я», без исконного? еще со времен детства «нравится» — «не нравится», «плохо» — «хорошо», «люблю» — «не люблю» мир бы рухнул, лишившись опор, крепость которых не может быть средне крепкой или не очень слабой.

Честно говоря, дочитав «Театр Морд», я сначала не особенно впечатлился (хотя некоторыми местами зачитывался) – потому что ну как может впечатлить то, что кто-то, например, вновь открывает Америку?

А потом я подумал: да нет, господа, как раз Америку надо время от времени открывать. Заново. Потому что застой – это не когда копошишься на месте, отстав якобы от прогресса. А когда мозги и сердце жиром актуальности зарастают, когда ты думаешь, что веришь во что-то, но вера твоя давно уже в хлеву удавилась (ну, может, пока еще только веревку ищет) Старые истины необходимо время от времени перепроверять, особенно самые прочные — детские.

Одна из этих (детских и, стало быть, вечно взрослых) истин следующая: на свете существуют добро и зло. Помните, как в бабушкиных сказках? Побеждает не тот, кто силен, умен, хитер, но при этом переполнен ненавистью, а тот, кто сражается за справедливость, бескорыстие, доброту. Погодите вздергивать иронично брови – это я уже не о себе, я о книге, о ней, да. Потому что, понимаете в чем дело: автор «Театра морд», Роман Богословский, произвел, как мне кажется, тихую литературную революцию. И не только потому, что расправился с постмодернистским отечественным наследием достойным художественным высказыванием, нет. А потому, что поднял забытую тему важности определения человеком понятий добра и зла. Вернее – показал, что бывает, если понятия эти поменять местами, стереть, исключить, посчитать, что их нет и в помине. Ну, помните, Достоевский когда-то, словно идиот, все приставал к людям: а что случится, если всем все вокруг позволено станет?

Ох-хо-хо! Так и слышу смешки, вижу кривящиеся ухмылки: боже, ну не надо нам этого постсовка с его нравоучениями! Подавайте-ка нам милую нашему сердцу многоцветную неопределенность! Как там вещал недавно один из наших юных интеллектуальных критиков: «Появляется ощущение, что все на самом деле очень, очень сложно. А это, если уж хотите знать, и есть признак настоящей прозы».

Ну да, очень-преочень… Какое уж там добро или зло! Их же не существует, по теории наших отечественных бартовых и дерридовичей (разве что говоря про Путина и оппозицию, они делают исключение). Есть только несущаяся на тебя бесполая радужная реальность, которую ты можешь кромсать на куски и иметь в любых позах – то есть перевоплощать в текст. А что до «добра» и «зла», то их можно соединить, скажем, в сложно-цветущее «доброзло» (так и хочется произнести: «доброкозло»), как справедливо заметил в своей книге Богословский. А точнее – не «доброкозло» даже, а самая что ни на есть мешанина, именем которой и названа, собственно, повесть.

Сюжет «Мешанины» увлекательно выдержан в духе жесткого постмодернистского трэша. Суть его в том, что бухающие и ширяющиеся в литкружке инженеры душ человеческих (очень напоминающие Пелевина, Сорокина и некоторых других наших актуальных постмодернистских гуру) изобретают новый способ воздействия на читателя. Радикальный, как им кажется. Придумал его писатель Жара Бадов, предложивший коллегам разрезать на мелкие кусочки собственные книги и бросить получившуюся бумажную требуху в помойно ведро.

«- Жор, ты снова гердос с амфетаминами смешал? – Макеев выпучил глаза.

— Нет, Устинушка, нет! Я чист, как слеза Магдалины! Слушай, меня, друг! После этого наливаем в ведро всё, что угодно – любое дерьмо: просроченный йод, тухлые яйца, прокисший компот, остатки супа, отбеливатель – у кого что найдётся. Право, ведь мы же описываем в своих произведениях тёмную сущность человека, его низменную и гадкую

природу, отмирание морали, падение… Так зачем же мы будем разбираться, с чем смешивать наше Слово? Это не важно. Затем мы произносим молитвы. Любые! Можно выучить, можно те, которые уже известны, можно своими словами. Наклоняемся над ведром, но сами в грязь не лезем – не наше дело. Молимся по очереди. Этот процесс придаст всей мешанине сугубо духовный смысл… Оно и нужно. Таким образом, заряженная нашими молитвами, мешанина беспрепятственно пройдёт сквозь все барьеры людей. Только представьте! Если брать старый способ – простое чтение… Ведь личность читателя должна особым образом развиваться, накапливать знания, изучать жизнь, верить в Бога или дьявола, бесконечно философствовать… Это же целый процесс! Затем ей, этой личности, нужно пройти массу дорог, плутать, блуждать, искать. Лишь через годы человек, может быть, узнает о нас, о том, что мы и есть безусловный авангард всей этой чёртовой жизни! Много времени уйдёт, пока нас прочитают, – годы и годы! А на фоне общего одичания умов – и десятилетия. А тут ничего этого не потребуется! Сделал мешанину, приправил молитовкой, вылил на людей – и всё!

— Вылил?! – опешил Макеев.

— Как это?! – крикнул Воронин.

Бадова трясло от важности момента:

— Да! Вылил! Выплеснул всю нашу душу. Общую, коллективную душу лучших в мире писателей. Не надо читать! Не надо думать! Не надо развиваться! Не надо разочаровываться во всем, чтобы дорасти до наших текстов своим умишком, который всё равно не способен понять всей значимости! Мы просто будем обливать людей с ног до головы… Всех подряд! Нам не нужны больше их слепнущие глаза! И пошёл в зад этот Барт со своей смертью автора! Будет жизнь автора! И мы – певцы этой жизни! Жизнь – в священной мешанине!»

Вот так, вполне себе – изобретена новая литературная, можно сказать, религия.

Далее, священная мешанина проливается-таки на головы ничего не подозревающих прохожих. Что происходит при этом… о, лучше открыть книгу и прочитать. Написано так красочно и захватывающе, что попадаешь в реальный психоделический трип. Глотаешь буквы, будто поедаешь шаманский пейот или мухомор, проваливаешься в слои времени и безвременья, поднимаешься то к прозрачному дну, то ныряешь к мутным вершинам… У меня даже сложилось впечатление, что автор сам облил себя мешаниной и поэтому все так пронзительно написал.

А, автор?

Впрочем, это не важно. Вернее – если бы Роман Богословский только лишь превосходно описал действие на человека литературных помоев (пополам с молитовкой, не забудем), да и все – то это было бы до невозможности мелко. Ну, в самом деле, мало ли в сегодня России прекрасных беллетристов? Но автор идет дальше – точнее, ныряет глубже. Из его ушата пусть и божественных, но помоев – таки рождается истина. Да-да, маленькая такая, чахленькая, травиночка помятая, а не истина, но – настоящая. Прохожие, облитые сверкающей мешаниной, сначала испытывают божественный экстаз, но потом быстро дегенерируют в убийц или просто свиней. Темные, звериные, тупые стороны человеческой личности оживают, усиливаются, сбрасывают запреты. Мешанина – позволяет. Помните эксперименты профессора Тимоти Лири по облитию… пардон, по кормлению препаратами ЛСД заключенных американской тюрьмы, которых он таким образом намеревался направить на путь истинный?

Впрочем, и это все не о том. Вернее – не главное.

Потому что далее автор «Театра морд» делает следующее – он окропляет новообретенными помоями самих его изобретателей.

«Да, я решил это попробовать… – лихорадочно рассуждает постмодернистский гуру Михей Коломин, — …исключительно ради эксперимента и собственного удовольствия, а ещё – ради истины…. Всегда хотелось совершить что-то значимое. Это оно и есть – ради этого я и был рождён: я думаю, это и есть счастье. Уверен! Убеждён всецело! Что мне простые люди? Ничего! Неинтересно: что в них проку? Они слабы, глупы. Я на титанов, на столпы литературы посмотреть хочу. Великие люди как раз и докажут собственное величие, когда изольётся на них собственный смысл. Тоже мне – космический оргазм в коллективной форме! Нет, господа мои, писатель рождён не для наслаждения! Он существует, чтобы страдать, изливая страдание на бумагу, а бумагу – в мешанину! Синергетический эффект-с! Как же вы, такие глыбы, не додумались до этого сами? К чему весь этот фарс с кайфом, с собственным удовольствием? Я! Я теперь точно знаю, что вам необходимо! Знаю за вас, знаю без вас. Вы не ведаете, что творите. Вот в чём моя миссия – показать писателям всю суть их писательства… Как это будет? Интересно, конечно, но я не знаю, пока не знаю. Я действую, рискуя, но бояться не надо! Ведь то, что находится за гробом, мы тоже не знаем, однако не ругаем Бога за то, что умираем – нет! Привыкли, смирились. Думаю, он не чувствует себя виноватым перед нашим незнанием, и я не буду…»

Итак, наши писатели поочередно умываются собственной священной мешаниной. И вот в этом самом месте уже начинается чуть ли не литературный ужастик, от которого я, словно от «Звонка 13» (читал ночью), просто не мог оторваться:

«Устин почувствовал, как в нём заработали невидимые механизмы, закрутились шестерёнки. Перед глазами поплыли строки, зеркало превращалось в книгу; вся сущность Макеева постепенно перетекала в неё. Волосы вытягивались и принимали форму страниц; лицо и голова разорвались, формируя самую страшную книгу на свете; ноги и руки распадались на сотни маленьких кровяных кусочков; под давлением оккультной силы трещали кости. Устин с ужасом наблюдал в зеркале раскрытую книгу, страницы которой были вымазаны в его крови. Димка орал всё сильнее:

— Бог-то, он ууууууу! Бог-то, он ааааааа!

Устин Макеев лихорадочно перелистывал страницы самого себя, пытаясь зацепиться за любой понятный образ. Но слова лишь резали, лишь пронзали и только топили его. И стоило ему уловить смысл хотя бы одного абзаца, как предложения начинали прыгать, смысл тут же терялся, и он понимал, что ищет уже не во вне, а именно в себе самом. Через секунду ему вновь начинало казаться, что он жив и здоров и смотрит в книгу без начала и конца, выискивая эти самые начало и конец. Но стоило этому пониманию мало-мальски оформиться в сознании, как он снова начинал неистово перелистываться сам, летая сквозь буквы, предложения и страницы, не находя ни одной закладки.

— Крепкий попался. Настоящий мистик, подлинный! – спокойно сказал Степан.

— Бог-то, он ууууууу! Бог-то, он ааааааа! – дико визжал сынишка.

Зеркало треснуло и разбилось вдребезги. Устина в комнате уже не было… Среди осколков зеркала валялась книга – странная, тёмная, в жутком бордовом переплёте.

— Поставим её на полку, Димка, – предложил Степан сыну.

— Бог-то, он уууу! Бог-то, он аааа! – согласился Димка и лег на пол, лицом вниз.

— Пусть стоит! Может, мамка наша, когда воскреснет из мёртвых, почитает – ласково сказал Степан и поставил Устина Макеева на самую верхнюю полку, где никто и никогда не помешает его вечному чтению самого себя».

Ну как, поняли? Ах да, вы же еще не читали. Откройте. Даже если ни черта не поймете – получите просто гурманское удовольствие от закрученного сюжета и накала накатывающих эмоций. Недаром еще Аристотель говаривал, что сопереживание ужасу бытия – один из путей приближения к катарсису. Ну, а если поймете – что, конечно, так и будет, мы же все люди образованные, не только Барта с Мамлеевым, но и Ницше с Экклезиастом читали – то окунетесь в подлинный мир вечно живого постмодернизма. Ибо те миры, что рождаются в книгах писателей – нередко фальшивка, глюк, бред, полеты провинциальных микки-маусов and бэтменов. Настоящую же планету писателя можно увидеть только тогда, когда автор, ее придумавший – на нее же и высаживается.

Роман Богословский сделал чудную вещь: поместил известных нам всем постмодернистов в их же собственные творения – реально, без придури, экивоков, по-настоящему, по-мужски. Он поселил их в ту прикольную пустоту, в которой понятия блага и мерзости иронично равновелики, в тех оборотней и вампиров, которые вдувают читателям через свои философские зады псевдо буддистскую феню, в ту внутреннюю монголию, в которой на самолетах оргазмируют просто мари и в те текстовые поля, в которых произрастает и потребляет дерьмо аки хлеб насущный несметное количество соцреалистичных гомункулов. Получилось впечатляюще. Один из героев книги пережил даже прямо-таки коммунистический трип:

«Всё внутри превратилось в ледяной хаос. Черепная коробка распахнулась, как книга, превратившись в сотни страниц, где плясали извилины тьмы, словно страшные ожившие буквы.

— Книгу крови, книгу смерти, книгу крови, книгу смерти…

Ленин дочитал Ваню и, скомкав, положил его в нагрудный карман пиджака, как газету «Правда». Смятый Ваня, прочитанный Лениным, навсегда остался лежать рядом с мёртвым сердцем великого вождя».

Другой мастер слова пересек границу жизни и книги несколько мягче:

«Василий Воронин положил в корзину банку голубцов и перешёл к отделу «Хлеб», где он увидел

хлеб пшеничный

хлеб горчичный

хлеб молочный

хлеб «Бородинский…

Василий Воронин положил в корзину две буханки «Бородинского» и перешёл к отделу «Говно», где он увидел

говно вяленое

говно печёное с добавлением тыквы

говно под шубой

говно под свитером

говно под шляпой

говно под майкой

говно под трусами…»

Простите, господа, если не вовремя процитировал! Но так – в тексте. И очень, по-моему, гармонично, к месту, аппетит совсем не портит. Изучайте, в общем, первоисточник.

Концовка (эпилог) повести «Мешанина», на мой взгляд, не очень удачна. Во-первых, потому что весьма ожидаема. А во-вторых, потому что написано, словно бы по лекалу, лениво, да и с немалой долей изящного самолюбования. Эй, автор! Смотри, осторожней – как бы самому не залететь однажды в не очень позитивный трип по местам своих собственных сочинений.

Но это ладно. Хорошие книги – они же не без слабых окончаний бывают, начал, глав или даже немалых провальных кусков в середине. Но они хороши, потому что цельное впечатление от них – все равно мощное.

Так что все нормально. О входящих в книгу рассказах я распространяться не буду – они неплохие, но существенно заслоняются «Мешаниной» (даже, пожалуй, облиты ею немного, особенно те, что вначале идут, сразу после повести…)

Да, и вот что еще хотелось бы отметить.

Написан, как мне кажется, «Театр морд» вовсе не для того, чтобы свести счеты с какими-то бывшими литературными кумирами, или в угоду какому-то более «глубокому» мировоззрению. Театр проходящих перед читателем печальных, смешных, надменных, завистливых, обаятельных, тупых, загадочных, чарующих, отвратительных, задумчивых морд – оживает и захватывает воображение прежде всего потому, что автор честно пытается разобраться… не просто с самим собой – а со смыслом своего существования. Он хочет понять, почувствовать, уловить подлинную реальность окружающего мира. Отделить цельность от пустоты, величие от низости, чудо от вздора, красоту от мерзости, нежность от грязи, подлинность от фальши, мироздание от хаоса. Он ищет, пожалуй, Творца той планеты, которую пытается сотворить своей книгой. А это уже, в сочетании с несомненным талантом автора как рассказчика и стилиста, и есть, в общем-то, признак настоящей литературы.

Еще явный признак стоящей прозы – когда мир, в ней созданный, как бы ширится, вырастает, становится больше, дальше, сильнее того, что хотел выразить автор. Так и здесь. Мешанина, покрыв, в конце концов, слоями зловонной грязи всю планету, катарсически очищает от себя же души невинно погребенных:

«И отделился от тела Земли пульсирующий шар. Оставляя тёмный след в космическом пространстве, плавно скрылся он в подсознании. Шар уносил с собой всё, что было: как умываем мы лицо своё в свете лучей восходящего солнца, так омылась планета, удалив от тела своего все деяния былых поколений…».

Отличная книга. Жду, когда автор напишет что-нибудь еще. Пора бы уже и первый роман написать!

на слабенький фельетон